西川魯介「屈折リーベ」

徳間書店『月刊少年キャプテン』1996年1月~7月号

前回に続いて「屈折リーベ」について。「好き」という言葉と「愛してる」という言葉の違いについて考えながら見ていく。

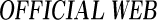

本作で描かれた葛藤から見えるのは、「好き」と「愛してる」という言葉の意味の違いだ。物語冒頭、いきなり秋保は篠奈先輩に「好きです」と告白する。その告白に対して篠奈先輩が「何故私なのだ」と質問する。それに対して、秋保は満面の笑みで「そりゃあ大滝先輩がメガネっ娘だからっスよ」と宣言する。

それに対して、篠奈先輩はすぐに次の質問を放っている。「眼鏡なら他にもいるだろう。何故私をつけねらう!」と。この質問は、問題の核心を鋭く突いている。が、秋保はそのことに気が付かない。秋保はさらに「ショートでスリム体型の胸はナシ」と条件を付け加えて、回答した気になっている。しかしそれはまったく篠奈先輩の質問に対する回答になっていない。なぜなら、篠奈先輩は「ショートでスリム体型で胸がない眼鏡なら、他にもいるだろう。何故私なのだ?」と、さらに質問することが可能だからだ。

秋保の説明は、「篠奈先輩ただ一人を好きだ」という理由にはなっていない。もしも「ショートカット」+「スリム」+「微乳」+「眼鏡」という条件を満たす女性が現れれば、秋保は必ずその女性のことも好きになるに違いないからだ。秋保が篠奈先輩を好きな理由をどれだけ重ねようとも、条件をさらに付け加えようとも、「篠奈先輩ただ一人を好きだ」ということを説明することはできない。どれだけ条件が増えたとしても、必ず常に「代わりがいる」という状態を覆すことはできない。

この事態は、「好き」という日本語の構造に関わっている。「好き」という日本語は、常に「代わりがある」ものに対して使用する。「ミカンが好きだ」と言えば、和歌山のミカンだろうが愛媛のミカンだろうが輸入ミカンだろうが好きであることを意味する。八百屋で買ったミカンだろうが自分で収穫したミカンだろうが拾ったミカンだろうが、どのミカンも好きであることを意味する。「好き」という日本語は、「いま目の前にあるこのミカン」だけを特別に好きだということを表現できないのだ。だから秋保が「メガネっ娘が好き」と表明したとしても、それは篠奈先輩ただ一人を好きなこととはまったく無関係な事態に過ぎない。たとえ「ショートカット」やら「スリム」やら「微乳」という条件を付け加えていっても、篠奈先輩ただ一人を好きなこととまったく無関係であるという事態は変わらない。秋保はこのことに冒頭では気が付いていない。

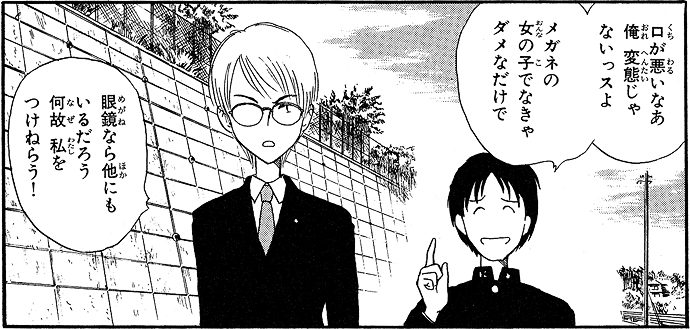

また、「好き」という感情は、条件が変われば変化する。眼鏡をかけている今は篠奈先輩のことを好きかもしれないが、眼鏡を外した途端に好きでなくなる。篠奈先輩は最初からその事実に引っかかっていた。

若いときの可愛い顔は好きかもしれないが、オバサンになったら好きでなくなる。スリムだったときは好きだったが、太ったら好きでなくなる。条件が変われば、「好き」という感情は変化する。「好き」という日本語が話者の主観的な「感情」を意味する言葉である以上、それが「変化する」ことは避けられない。秋保はこのことにも無自覚だった。

まとめると、日本語の「好き」という言葉には、「対象に常に代わりがある」と「感情だから変化する」という特徴がある。そして秋保の言葉と行動は、まさに「好き」という言葉の意味をそのままそっくり体現していた。メガネっ娘には常に「代わりがいる」し、眼鏡は「外すことができる」。篠奈先輩の不安の根源は、ここにある。

「好き」という言葉に対して「愛してる」という日本語がある。「愛してる」という言葉は、しばしば単に「好き」の上位互換だと勘違いされる。しかし、「好き」と「愛してる」は言い表している事態がまったく異なっている。「好き」は話者の感情を表現している言葉だ。しかし「愛してる」は、話者の感情を表現する言葉ではない。「愛してる」という日本語は、「代わりがないもの」に対して使用する。というか、「代わりがない存在」であるということを「愛してる」という言葉で表現する。また、「愛してる」という日本語は、対象の条件がどのように変化しようとも「変わらない存在」であることを表現する。眼鏡をかけていようがいまいが、若かろうが年を取ろうが、痩せていようが太っていようが、そしてたとえ死んでしまったとしても、自分自身にとってそれがかけがえのない「ただ一つの存在」であるという時に、「愛してる」という日本語を使用する。つまり「愛してる」という言葉は、話者の主観的な感情とはまったく関係なく、「相手の存在様式」に向かって発せられている。だから言葉本来の使われ方からして、「愛してる」の対象は「代わりがない」ものであり「変わらない」ものだ。だからそれは「ミカン」とか「メガネっ娘」のような「常に代わりがある一般名詞」ではなく、この世にひとつしか存在しない固有名詞でなければならない。

秋保の矛盾は、常に「一般名詞」で思考を組み立てていたところにある。「篠奈先輩」や「唐臼」といった固有名詞ではなく、「メガネ」という一般名詞で言葉を積み上げていったところに矛盾が生じる。一般名詞をいくら大量に積み上げたとしても、決して「愛」には辿り着かない。どれだけ条件を増やそうとも、常に必ず「代わり」が現れるし、条件は簡単に「変化」してしまう。秋保は、固有名詞を根底に据えて言葉を組み立てなければならない。それが「人格」と向き合うということだ。

ここまでくると、「眼鏡萌え」の自己否定の意味が思想史的に分かりやすく見えてくる。「萌え」という言葉は固有名詞ではなく、一般名詞によって組み立てられている。「眼鏡萌え」にしろ「ネコミミ萌え」にしろ「いもうと萌え」にしろ、なんでもよいが、それらは一般名詞だ。仮に「○○たん萌え」というように固有名詞が使用されているように見えても、それは「萌え要素の束」を表しているに過ぎない。「萌え」も、「好き」と同じく、話者の心の中に生じる「知覚」のカテゴリーに属している。「萌え」という言葉は、知覚の対象が「かけがえのない唯一の存在」であることを示す言葉ではない。もしも「精神」が自分の内面を超えて真の対象にたどり着こうとしたら、一般名詞に支配された「知覚」をいったん否定しなければならない。それを正面からテーマにしたのがドイツ観念論哲学者ヘーゲルの主著『精神現象学』だ。そこで中心的な課題にされたのが、「自己否定」の契機だ。屈折リーベにおける「眼鏡萌えの自己否定」は、単なる否定ではなく、真の対象に辿り着くために「精神」が必ず経験しなければならない弁証法的な否定だ。「メガネっ娘」という一般名詞を廃棄するのは、目の前に確かに存在する真のメガネっ娘を掴みとるために必要不可欠な「否定」だ。本書の展開全体が「精神の弁証法」を示している。

弁証法構造は、田渕由美子など「乙女ちっく眼鏡っ娘起承転結構造」にも典型的に見られるものだった。ただし、少女マンガではメガネスキーの視点が透明だったのに対し、「屈折リーベ」の弁証法構造はメガネスキーの立場から打ち立てられたところが決定的に斬新だった。メガネスキー自身のアイデンティティをダイレクトに揺さぶり、「眼鏡っ娘」という概念そのものを危険に曝すという、一歩間違えば総スカンになるチャレンジだ。しかし危険領域に大胆に踏み込んでいるにも関わらず、同時に皆から愛される作品になったという事実が、本作を金字塔の位置に押し上げている。

■書誌情報

Kindle版・単行本:西川魯介『屈折リーベ』(白泉社、2001年)

| ■広告■ |

| ■広告■ |