克・亜樹/原案=八立肇、河森正治「天空のエスカフローネ」

角川書店『月刊・少年エース』1994年12月号~1998年1月号

本作は、異世界転生ファンタジーものの一種であります。ヒロインは異世界の救世主として召喚されるのですが、それは比較的どうでもいいことです。最大のポイントは、その救世主がまさに眼鏡っ娘だということであります。

そして本作の最大の見所は、異世界に召喚された直後にあります。というのは、異世界に召喚されるとき、身につけていた衣服等は、なんと眼鏡も含めてすべて剥ぎ取られてしまうのですが。眼鏡は異世界に持って行けないのですが。だが。だが、しかし。「この惑星にもメガネはあるのね…」、なのであります!

物語の舞台は、完全に中世です。それにも関わらず、この中世的な異世界にも、眼鏡は存在していたのです! なんとありがたいことではないですか!!

そんなわけで、眼鏡っ娘は敵に捕まって縄で縛られたりと、縦横無尽の大活躍を見せるのでした。

もしも眼鏡がない世界だったら、この大活躍もありえなかったところです。ありがとうございます、ありがとうございます。

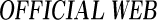

そしてなんと、敵のほうもヒロインのことを「眼鏡の娘」と呼び始めるのです。これは凄いことです。というのは、この中世的な異世界であっても、ある女性を「眼鏡ON/眼鏡OFF」で区別するという認知枠組が成立していることが分かるからであります。ある人物を「眼鏡の娘」と呼ぶことは、ガンダムを「連邦の白いMS」と呼ぶのと同じくらいのハイセンスな呼称だと言えるでしょう。

あるいはカタカナで「メガネ娘」と呼んだりしますが、どちらにせよ女性を個体認識するときに「眼鏡ON/眼鏡OFF」が決定的に重要であることが示されているセリフと言えましょう。

さて、そんな眼鏡っ娘ですが、物語中盤(単行本では4巻)で、いちど地球に戻ってきます。嬉しいのは、このときに眼鏡の着替えをしているところです。もともとスペアの眼鏡があったのか、新しく買ったのかは作中からは伺うことができませんが、ヒロインが眼鏡に対して高い意識を持っていることがわかります。素晴らしい!

が。だが、しかし。

そう喜んだ矢先に、我々に悲劇が襲いかかるのでありました。第18話の扉絵で素晴らしい眼鏡姿を拝んで安堵した我々に突きつけられるのは、18話から最終話まで、ヒロインがメガネレスになってしまうという悲しい事実なのでありました。なんてこった!!

どうしてヒロインが眼鏡なしでいられるのか、その理由が作中で語られることは、ありません。ヒロインは近眼なはずなのに、どうして眼鏡なしで日常生活を営むことができるのか、まったく説明されることは、ありません。伊達眼鏡であったという説明なども、ありません。なにもなく、ただ単に、眼鏡だけなくなってしまうのでした。な、なにが起こったのだ!?

こうして途方に暮れ、悲しみに沈んだまま最終話まで惰性で読み進めるのですが、最後の最後で、やっと一筋の光りが差し込むのです。地球に戻ってきたヒロインは、眼鏡をかけ直しているのです。ああ、眼鏡をかけ直しているのです。

その眼鏡はまるで、輝く黄金の聖宝石。異世界を背景に、神々しい姿で我々に微笑みかける眼鏡っ娘。途中で放り出したりしないで、最後まで読んで良かったと心底思える、素晴らしいラストシーンでありました。

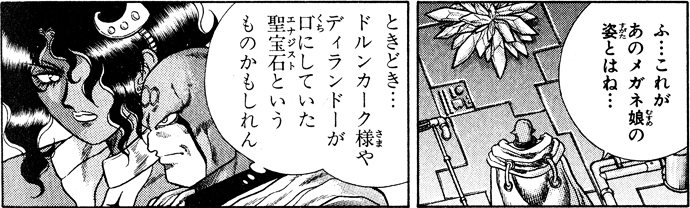

ちなみに単行本8巻のラストには、作画の克と原案の河森の対談が収録されていて、きわめて重要な証言が記録されております。アニメ版のヒロインが眼鏡をかけていないのは、どうやら赤根監督の思想に問題があったからのようなのです。……。

無念であります。…………。なにしてくれとんねん。

書誌情報

同名単行本全8巻。電子書籍で読むことができます。

本作は角川書店『月刊・少年エース』創刊号から連載され、3年あまりで完結しました。アニメ版のエスカフローネもよく知られていると思いますが、マンガ版は単にアニメをコミカライズしたものではありません。まるで別の作品と言ってよいでしょう。マンガはアニメ放映の半年前から連載が開始され、物語の筋もけっこう違っていますが、やはり決定的な違いは、ヒロインが眼鏡をかけているかかけていないかです。もはやまったく似たところのない、タイトルだけがたまたま同じの別の作品と断言してよいでしょう。もしもヒロインが眼鏡をかけていなかったら、歯牙にもかけられなかったわけですからね。

まあ、眼鏡的観点なしで読んだ場合、主人公バァンのビルドゥングス・ロマン、あるいはボーイ・ミーツ・ガールものとして、かなりよくできた話だと思いますけども、比較的どうでもいいことではあります。

【単行本・Kindle版】克・亜樹/原案=八立肇、河森正治『天空のエスカフローネ』1~8、角川書店、1995年

| ■広告■ |

| ■広告■ |