高橋亮子「道子」

白泉社『ララ』1978年10月号、79年1月号、12月号、80年1月号

(以下、基本的に鬱展開の作品なので、鬱展開が苦手な人には離脱をお勧めします。)

横顔が印象的な眼鏡っ娘だ。これほど横顔が似合う眼鏡っ娘は、他にいない。それは、横顔であることに本質的な意味があるからだろう。結論から言えば、眼鏡は「視線」の在処を端的に示し、横顔は「視線」が彼方に向かっていることを暗示しているのだ。本作を読み解くキーワードは「視線」であり、だからこそ眼鏡は決定的に重要なアイテムとなる。

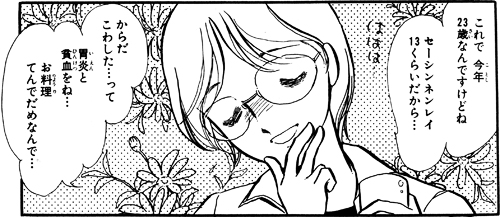

ヒロインの道子は、眼鏡っ娘作家、23歳。病弱で家事能力ゼロ。一人暮らしをしていたが、貧血で倒れてしまい、親戚の家にしばらく厄介になることになる。そして、そこで出会った高校生男子、晃史くんの人生を狂わせていくことになる。

道子本人は、色恋沙汰にまったく興味がない。結婚も最初からする気がまったくない。ファッションも女らしくないし、言動も普通ではない。しかしそんな道子に、晃史は次第に惹かれていく。

道子には「やりたいこと」がたくさんあるという。ただ、その「やりたいこと」の中身は、明確ではない。とても曖昧なものだ。その曖昧さを、道子本人は「見えそうな気がするんだけど、手をのばすと、ふっ…と遠くへ行っちゃう」と表現する。この種の話になるとき、いつも道子は横顔で描かれる。つまり、晃史くんのほうを向いていないことを示している。今ここではない、どこか遠くを見ながら、道子は掴み所のない話をする。晃史くんは、「その時の彼女の視線の遠く」が気になってしまう。その視線の先にあるのは、何か。彼女が眼鏡を通して見ているのは、どういう世界なのか。

晃史くんには実は美人のガールフレンドがいたのだが、眼鏡っ娘に惹かれつつある自分を自覚し、ガールフレンドを捨てる。眼鏡っ娘の魔力に取り付かれてしまった晃史くん。そして、晃史くんが思い浮かべる眼鏡っ娘は、いつも横顔なのだ。晃史くんを見ていないのだ。その視線は、目の前の晃史くんではなく、はるか彼方に向いている。悶々とする晃史くん。

溢れる想いをもてあます晃史くんは、もう我慢できない。思わず道子を抱きしめ、想いを打ち明ける。しかし道子はそっけない。「わたしは、だれのものにもならない」。二人は結ばれない。最初から結ばれるわけがないのだ。晃史くんが憧れていた眼鏡っ娘は、常に横顔だったのだから。その眼鏡越しの視線は、彼ではなく、彼方に向かっているのだから。

道子が眼鏡越しに見ていた視線の先には、いったい何があったのか。実のところ、彼女自身にもそれが何なのか、分かっていない。見えていない。視線を向ける先は分かっていても、その先に何があるのかは見えない。道子もそれを自覚しているから、晃史を受け入れることができない。

道子が言う「本当の何か」とは、「それがあることはわかる」けれども「見えていない」という何かだ。道子は「自分が自分でいたいだけ」と言うが、実は道子には「自分」とは何かということが分かっていない。そう、「自分」こそが「見えていない」ものの正体だ。道子が向ける視線の先に、もちろん、自分など見えるはずがない。

自分からは自分が見えない。自分を見るためには、必ず他人の視線が必要になる。「自分とは何か」を教えてくれるのは、自分ではなく、常に他の誰かだ。しかし道子が横顔であるということは、実は自分というものを教えてくれる他者と向き合えていないことを意味している。

しかし一度だけ、道子と晃史くんの人生が真正面からぶつかる。そのとき、晃史くんは真正面から道子の眼鏡を外す。その眼鏡を外す行為は、凡百の作品によく描かれるような、道子からコンプレックスやアイデンティティを奪うことの象徴ではない。それはむしろ、道子が見ていた「視線の遠く」を共有しようとする意志の表れである。道子の眼鏡は、道子の視線の方向を示すものであり、道子が見ていた世界全体を包括するアイテムだ。その眼鏡は、いつも横を向いていた。その眼鏡が、晃史くんに向けられることはなかった。が、いま、晃史くんは真正面から道子の眼鏡を取りあげる。そして眼鏡を外すという行為は、晃史くんにとっては「道子の視線」を共有する意志だが、一方の道子にとっては「自分の視線」を他者に委ねる信頼である。道子の視線=生への意志が、眼鏡の授受を通じて、初めて晃史くんの意志と交錯する。二人は心を通わせる。震える。他の作品でも私自身の象徴としての眼鏡は描かれてきたが、これほどまで眼鏡を実存的なシンボルとして描ききった作品は、他にないと思う。「視線」という目に見えないものを眼鏡を通じて描き切るという、作者の類いまれな力量が生み出す迫力である。凄い。

そして道子は、再び眼鏡をかける。道子は、自分の視線を取り戻す。道子と晃史くんの人生は、再び別れる。しかしそれは、道子が元の「ひとりよがり」の自分に戻るということではない。「視線の遠く」を共有しようとしてくれた大切な人がいることを、今、彼女は知っている。そして晃史くんは、今度は自分だけの「視線の遠く」に向かって、歩き始める。切なくも淡いラストである。

書誌情報

同名単行本全一冊。古本でしか手に入らないが、案の定プレミアがついてしまっている。こういう名作を読むことができるために、電子アーカイブ化は有効だと思う。

著者の高橋亮子は、「つらいぜ!ボクちゃん」や「がんばれ!転校生」など、夢に向かって明るく前向きに突き進む作品群で知られる傾向にあるが、実はそうとう実存的な葛藤と苦悩を抱えた作家であり、その内省的な傾向が顕著に顕れたのが本作であるように思う。ナチュラルに高踏的すぎて、ボディブローのように効いてくる鬱展開ぷりに21世紀の読者がどれだけついてこられるのか心配ではあるが、眼鏡っ娘評論的な立場から言えば、この上なく眼鏡らしい作品である。大傑作。

| ■広告■ |

| ■広告■ |