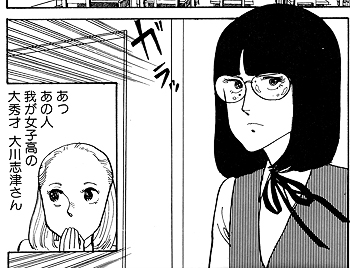

大友克洋「危ない!生徒会長」

みのり書房『コミックアゲイン』1979年11月号

正真正銘、大友克洋の絵だ。同姓同名の別人ではなく、「童夢」や「AKIRA」の大友克洋だ。

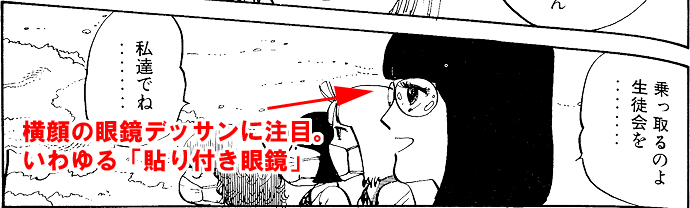

もちろん素で描いたのではない。わざと少女マンガの絵柄を真似しているのである。本人の弁によると、「まともなデッサンがない絵って難しくて。これを描くために少女誌いっぱい買ってきて、ずいぶん少女漫画の文法とか技法とか研究しました。」(単行本のあとがき)とのことだ。つまり本作は少女マンガ技法を客観的に分析して再構成した上で描かれており、要するに少女マンガ技法に対する「批評」となっている。そのような「分析したうえで再構成する批評」スタイルは、夏目房之介が縦横無尽に駆使して新しいマンガ批評の地平を広げたことでよく知られている。本作は、あの大友克洋が手掛けているだけあって、批評としての見どころは非常に多い。特に眼鏡デッサンに対する批評は、執拗と言える。いわゆる「貼り付き眼鏡」が、これでもかというくらい繰り返し登場するのである。具体的には、次に引用する眼鏡っ娘の「横顔」に注目していただきたい。デッサンが狂っている。

もちろんデッサンが狂っているのは大友克洋の絵が下手なわけではなく、少女マンガの文法にのっとってワザと歪めている。実際に多くの少女マンガにおいて眼鏡デッサンが狂っていることを踏まえた上で、意図的に狂ったデッサンの眼鏡を描いているのである。

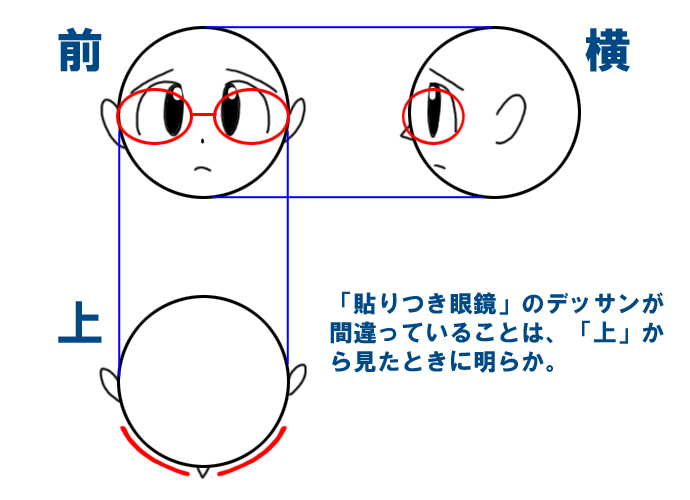

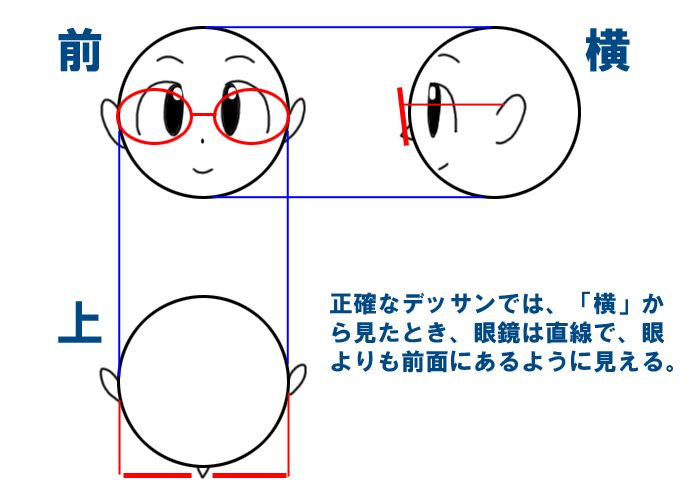

この「貼り付き眼鏡」のどこが狂ったデッサンなのか、少し丁寧に見ておく。下の図をご覧いただきたい。

もし「横」から見たとき、眼鏡のワクが眼を囲むように見えるとしたならば。立体にしたとき、上から見たら頭部のラインに沿ってフレームがべったりと顔に貼り付いているように見えるはずだ。もちろんこれは一般的な眼鏡のフレームでは、ありえない。寝る時もメタルフレームの眼鏡を外さなかったとき、寝返りを打って眼鏡を潰してフレームを曲げてしまって顔に貼り付くことはあるかもしれないが、一般的にはありえない。これは要するに、横顔のデッサンが間違っているのである。このようなデッサンの狂いを「貼り付き眼鏡」と呼んでいる。正しいデッサンで眼鏡を描こうとしたら、次のようになるべきところだ。

横から見たとき、眼鏡のフレームは眼を囲むように円で描いてはいけない。正しくは直線で描くところなのだ。

大友克洋がどうしてワザと眼鏡のデッサンを狂わせたかだが、それは少女マンガ文法に理由がある。当時、多くの少女マンガが狂ったデッサンで眼鏡を描いていたのである。狂った眼鏡デッサンとして最も目立っていたのは、52回~55回にわたって詳説した、田渕由美子だ。(確認してもらえば、すべての眼鏡が「貼り付き」であることがすぐにわかる)。人気作家として目立っていた田渕由美子は、描いた眼鏡の量も極めて多かったために、大友克洋が少女マンガ文法を研究するときに参照した可能性は極めて高い。よく見れば、眼鏡のレンズの輝きも田渕由美子っぽい。

「貼り付き眼鏡」を採用すれば画面が少女マンガっぽくなるだろうという大友克洋の目論見は、みごとに当たったといえる。実は作品全体を通じて見ると、少女マンガではありえないカメラ位置からの描写(特に俯瞰のアングルは上手すぎる)が多く、作者が本当には少女マンガ文法には精通していないことがわかる。が、それにもかかわらず全体として少女マンガの雰囲気を作ることに成功した要因は、少女マンガ特有に狂ったデッサンの「貼り付き眼鏡」を採用した点にある。大友克洋は本作に少女マンガの空気を醸すためだろう、しつこくしつこく何度も何度も不自然なほどに大量の「貼り付き眼鏡」を描いている。

さて、ところで、そもそもマンガの絵のデッサンが狂っていることは悪いことだろうか? 結論から言えば、まったく悪くない。実は第40回ですでに指摘しているのだが、あの藤子・F・不二雄も「貼り付き眼鏡」を描いているのだ。

さて、ところで、そもそもマンガの絵のデッサンが狂っていることは悪いことだろうか? 結論から言えば、まったく悪くない。実は第40回ですでに指摘しているのだが、あの藤子・F・不二雄も「貼り付き眼鏡」を描いているのだ。

乙女チック眼鏡を分析するところで詳しく見たように、少女マンガにおける眼鏡は、単なる視力矯正器具を超えて、少女の内面を表現するアイテムとなっていた。これは眼鏡が「モノ」ではなく、「概念」となっていることを意味する。逆に言えば、眼鏡は「概念」として読者に伝われば問題ないのであって、「モノ」としてデッサンを正確にとる必要はない。この「概念」としての眼鏡に対してデッサンが狂っていると言ったところで、なんの意味もない。

残念なことだが、大友克洋は少女マンガにおける眼鏡デッサンの狂いは正確に再現した一方で、眼鏡の「概念性」に対しては一切の配慮を見せていない。本作は「モノ」としての眼鏡デッサンに注目したことによって少女マンガ文法の批評として成功しているが、「概念」としての眼鏡に配慮しなかったことによって、所詮は単なるパロディであることも明らかになっていると言える。そして、少女マンガで積み重ねられた眼鏡の「概念性」を完全に無視して表面的な文法だけが独り歩きした時に、あの「眼鏡を外して美人」などという唾棄すべき発想が生じるのだが、さすがに大友克洋はそこまでの愚を犯してはいない。

■書誌情報

単行本『SOS大東京探検隊』に所収。「あとがき」から作者の意図を推し量ることができる。

大友克洋『SOS大東京探検隊』(KCデラックス ヤングマガジン、1996年)

| ■広告■ |

| ■広告■ |