田丸浩史「ラブやん」

講談社『アフタヌーン』シーズン増刊2000年第4号~2015年7月号

ギャグマンガとして半端ないキレと言いしれぬ脱力感が混在した他に類のない魅力については各所で既に語られているので本コラムではスルーするとして、問題は眼鏡だ。眼鏡に関して、言及すべき論点が4つある。

(1)眼鏡の魅力をダイレクトに示している。

(2)眼鏡萌えの現実に革命を起こした。

(3)にも関わらず、あえてメガネ萌えを脱臼させている。

(4)「萌え」と「愛」の違いをド直球で描ききった。

以下、それぞれの論点について見ていこう。

(1)眼鏡の魅力をダイレクトに示している。

これは魅力的な眼鏡っ娘の絵を見れば問答無用一目瞭然でわかるわけだが。まず量的に言えば、単行本全22巻のうち眼鏡着用イラストが8巻を占めているという事実がすごい。眼鏡率.364というのは、ヒロインが眼鏡っ娘でないことを考えると尋常じゃない高打率だ。

もちろん質も伴っていて、魅力的な眼鏡っ娘キャラがたくさん登場する。第1話から登場する青木萌ちゃんとか、第6話から登場する赤井みのりちゃんなど、小悪魔的な魅力を発散している。ちなみに第74話に登場した大家さんがかわいいことは、声を大にして主張したい。

めぞん一刻的な展開にはならなかったけどな。

しかもカズフサが眼鏡っ娘萌えを前面に打ち出して様々な萌えシチュエーションを実現してくれるのが、とても楽しい。

さすがカズフサ!おれたちにできないことを平然とやってのける、そこにシビれる!あこがれるゥ!

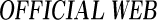

そして本作は、眼鏡っ娘萌えの起源についても貴重な証言を与えてくれている。

眼鏡っ娘萌えの起源について確たる学術的定義があるわけではないが、本作で示された見解は一つの見識だろう。同時代を生きた人間にとっては、肌感覚でわかる見解だ。眼鏡っ娘萌えの歴史を考えるときに、ここで示された見識は確実な参照軸となる。(ちなみに1995~96年は西川魯介「屈折リーベ」が注目を浴びていた年である)

(2)眼鏡萌えの現実に革命を起こした。

本作が極めて重要なのは、単に素晴らしい眼鏡っ娘キャラを多数世に送り出しただけでなく、眼鏡っ娘萌えの現実環境そのものを大きく展開させた点にある。具体的には、眼鏡萌えの人々が一同に集うイベント「メガネっ娘居酒屋「委員長」」の起点となっているのだ。

本作が極めて重要なのは、単に素晴らしい眼鏡っ娘キャラを多数世に送り出しただけでなく、眼鏡っ娘萌えの現実環境そのものを大きく展開させた点にある。具体的には、眼鏡萌えの人々が一同に集うイベント「メガネっ娘居酒屋「委員長」」の起点となっているのだ。

作中では、「メガネ喫茶委員長」という名前の喫茶店が第4話で登場する。意外なことだが、最初に登場したときは何の変哲もない普通の喫茶店として描かれており、ラブやんとみのっちが普通に作戦会議のために利用しただけだった(店員はちゃんと眼鏡っ娘)。こうして一発ギャグで終わるかと思われたメガネ喫茶委員長だったが、第6話で萌え妄想が暴走する。

なんとメガネ喫茶委員長には「奥」があって、割増料金を払って踏み入ると、そこは夢のワンダーランドなのだった。このメガネ喫茶委員長ネタの破壊力自体が極めて高かった上に、投下されたタイミングも絶妙だった。2000年から2001年にかけてこれまでにないほど眼鏡圧が高まっていたのだが(第90回『妄想戦士ヤマモト』の項を参照のこと)、貯まりに貯まった燃料に点火したのが本作第6話(2002年2月)だった。炎は瞬く間にオタク界隈全体に燃え広がり、2002年9月の第1回「メガネっ娘居酒屋「委員長」」開催へと結びつく。その熱狂を文章で再現することは元より不可能なのだが、その一端はこちらに記録した。西川魯介、平野耕太、小野寺浩二、山本夜羽の誰が欠けても成立しなかった歴史展開だろうが、最後の決定打は田丸浩史によって刻まれたのだった。本作はフィクションを超えて現実のありようを大きく変化させる力を振るった点で、歴史に記憶されるべき記念碑となっている。

(3)にも関わらず、あえてメガネ萌えを脱臼させている。

しかし本作は、単なる萌えマンガではない。世間でもてはやされている「萌え」を敢えて脱臼させるようなエピソードを大量に盛り込んでいる。もちろんそれは「萌え」に対する敵意でもなければ、逆張りでもない。ギャグマンガだからこそ可能な、脱力感に溢れる描写となっている。最も典型的かつ衝撃的だったエピソードが青木萌ちゃんの「モッサモサ!!」であることには、衆目が一致するだろう。

このように「萌え」を脱臼させる描写は、確かにギャグでもあるが、これが積み重なることによって別の効果を持ったように思う。「萌え」が客観的な実在ではなく、主観的な観念だという自覚を強める効果である。一時期、「萌え要素」の分析という形で、あたかも「萌え」が客観的な操作対象になり得るかのような幻想が広がった。しかし人工的に萌え要素を組み合わせることで「萌え」を作り出そうという試みが挫折するのに、そう時間はかからなかった。本作は明らかに最初からそのことに自覚的だった。本作が「萌え」を脱臼させながら積み重ねていったのは、それら全てがカズフサの主観によって構成されているという、身もふたもない事実であった。一つ一つの主観的な「萌え」が脱臼を繰り返した末に、カズフサの前に剥き出しの「他者」=ラブやんが現れる。図らずも、全てが最終回に向けての伏線の役割を果たしている。

(4)「萌え」と「愛」の違いをド直球で描ききった。

※以下、本作の最終回に関わる話なので、読んでいない人はネタバレ覚悟でどうぞ。

「萌え」と「愛」は、まるで違うものだ。このテーマについては、第101回『屈折リーベ』で言及したが、本作もド直球にこのテーマにぶつかった。

第155話、カズフサはラブやんの力で理想の眼鏡っ娘と楽しい時間を過ごす。だが、ここで「萌え」と「愛」の本質的な違いに気がついてしまう。

ここでカズフサの言う「幸せな将来」とは何か?は事の本質に関わる大きな問題ではあるが(「萌え」という観念はそもそも「将来」を含まないから)、ともかくカズフサにとって「幸せな将来」と「萌え」とが無関係であることが明白に理解される。カズフサは、問題の核心に到達している。

カズフサが思い描けなかったのは、「具体的な生活」だ。「眼鏡っ娘」が具体性を持たない抽象観念だからだ。「萌え」の対象である「眼鏡っ娘」とは、カズフサの脳内に主観的に構成された観念だ。本当に客観的に存在しているのは青木萌ちゃんや赤井みのりちゃんという個性ある人格なのだが、彼女たちの具体的な個性を全て消し去って「眼鏡」という共通性にのみ着目したときに初めて「眼鏡っ娘」という観念が成立する。「眼鏡っ娘」というカテゴリーを成り立たせているのはカズフサの主観的な認識能力であって、青木萌ちゃんや赤井みのりちゃんの側に「萌え要素」があるからではない。青木萌ちゃんや赤井みのりちゃんの個性を全て捨て去ってある一つの特性に注目して概括したときに初めて「眼鏡っ娘」という観念が成立するということは、逆に言えば、「眼鏡っ娘」という観念に固執している限り、青木萌ちゃんや赤井みのりちゃんの個性と向かい合うことはできないということだ。カズフサが理想の眼鏡っ娘を前にして「幸せな将来」を思い描くことができなかったのは、そこに個性を喪失した観念だけの世界を見たからに他ならない。(そしてそれは「萌え」が徹底的に「現在」であって、「過去」も「未来」も持たないことにも繋がる。)

ところで、振り返ると、ラブやんがいる。ラブやんは、カズフサの思い描く「萌え要素」とはまるで一致しない。ロリでもなければ眼鏡でもない。それは明らかに「萌え」の対象ではない。しかしそこに「存在」しているのは、他に交換がきかない唯一無二の「個性」だ。ラブやんのことは、「眼鏡っ娘」とか「ロリ」とかいう「萌え要素の組み合わせ」で呼ぶことはできない。ラブやんのことは、「ラブやん」と呼ぶしかない。一般名詞の組み合わせでは決して呼ぶことができず、固有名詞でしか指し示すことができないもの。そのようなものを人は「人格」と名付けた。カズフサが振り返ったときに見たラブやんとは、そういうものだ。そしてその固有名詞でしか呼べないようなものを客観的に「交換不可能な唯一で特別の存在」と認識することを、人は「愛」と呼ぶ。交換可能な一般名詞である「眼鏡っ娘」や「ロリ」に対する主観的な認識は「萌え」と呼ぶが、交換不可能な固有名詞を客観的に認識することは、端的に「愛」と呼ぶべきものだ。

本作がすごいのは、ラブやんが主観的には完全に萌えの対象ではないのに、客観的には完全に愛の対象であることを、154話かけて積み重ねてきて、155話ですさまじい説得力で以て描ききったことだ。まったく「萌え」ない相手だからこそ「愛」の対象として説得力を持ってしまうということ。積み重ねてきた「萌え」の脱臼が、この155話で、「愛」の説得力に全て収斂してしまうという構造。155話を読んで、私はひっくり返った。とんでもないことになったと思った。正直いって、本作がこういう着地をするとは思ってもみなかった。

だからこれは、「眼鏡萌え」にとっては非常に危険な作品である。なぜなら、「眼鏡萌え」を乗り越える思想を示しているのだから。しかしそれは同時に希望の作品でもある。なぜなら、「愛」の在処を教えてくれるから。

それは図らずも西川魯介『屈折リーベ』と同じ構造を持つ。そしてそれはもちろんパクりとかそういう次元の話ではなく、「萌え」や「愛」について真剣に取り組んだ者だけが共通にたどり着く世界の深淵なのだと思う。眼鏡萌えにとって非常に危険な作品だが、だからこそ我々も真正面から受け止める覚悟と姿勢を持つことが要求される。

■書誌情報

ま、そういうこと抜きにして、脱力感あふれるカズフサの駄目駄目な日常をゲラゲラ笑いながら楽しめばいいと思うよ。単行本全22巻。電子書籍でも読めるぞ。

単行本・Kindle版:田丸浩史『ラブやん』第一巻、講談社アフタヌーンKC、2002年

| ■広告■ |

| ■広告■ |