速水螺旋人「靴ずれ戦線 魔女ワーシェンカの戦争」

徳間書店『月刊COMICリュウ』2010年12月号~13年2月号

その人を除いては絶対に描けないマンガというものがある。本作は、あらゆる意味で速水螺旋人にしか描けない、極めて個性的な作品だ。

もちろん独ソ戦、スラブ民話、ロシア正教といった題材に対する深い知識、かわいらしい絵柄、フリーハンドで引かれたような背景の描線が醸し出す柔らかい世界観なども独特の個性を作り出しているが、仮にたとえ同じような知識と技術を持った作家がいたとしても、この独特の作品を生み出すことはできないだろう。戦争を通じて垣間見える「人間というもの」への洞察が、これほど冷徹でありながら同時に慈愛に満ちているということは、ほとんど奇跡のように思える。たとえば冷徹な面は、具体的には人間の死を描写するところに顕れている。描写が、乾いている。人間の死というものに、深い意味を持たせない。人は、突然、意味もなく死ぬ。多くのフィクションは、勢い、人間の死というものに何らかの意味を持たせながら物語を作り上げていく。感動的な「死」でなければ、人は「死」というものを耐えることができないからだ。だが、本作はそれを拒否して、人の死を無感動なものとして描く。死を無感動に描ける作家としては、他に伊藤伸平や高遠るいを思いつくが、そんなにたくさんいるわけではない。しかし死を冷徹に描くからといって、冷酷というわけではない。それを可能にしているのは、戦争というものに対する首尾一貫した姿勢にある。本作は、決して戦争を「抽象化」しない。徹底的に具体的に描き続ける。現在、集団的安全保障に関わって戦争に関する議論が喧しいが、右にしろ左にしろ、抽象化された議論は常に上滑りしている。抽象化されてキレイゴトとなった地に足のつかない議論同士の空中戦は、お互いに噛み合わずに永遠に空転し続ける。本作では、抽象化された戦争は常に揶揄の対象となっている。事態は常に具体的で細かなコミュニケーションの積み重ねから動いていく。私はミリタリーや安全保障に関する知識は世間並みにしかもっていないのだが、それでも本作を通じて「戦争というもの」に対する様々な感情が掻き立てられるし、さらに「人間というもの」の存在様式そのものに対する慈しみを感じ取ることができる。単に知識や技術があるだけでは、こういった感情を掻き立てられることはないだろう。作者の人格が作品に反映されているからこそ、題材や描写が極めて殺伐としているのに、温かみを感じるのだと思う。

もちろん独ソ戦、スラブ民話、ロシア正教といった題材に対する深い知識、かわいらしい絵柄、フリーハンドで引かれたような背景の描線が醸し出す柔らかい世界観なども独特の個性を作り出しているが、仮にたとえ同じような知識と技術を持った作家がいたとしても、この独特の作品を生み出すことはできないだろう。戦争を通じて垣間見える「人間というもの」への洞察が、これほど冷徹でありながら同時に慈愛に満ちているということは、ほとんど奇跡のように思える。たとえば冷徹な面は、具体的には人間の死を描写するところに顕れている。描写が、乾いている。人間の死というものに、深い意味を持たせない。人は、突然、意味もなく死ぬ。多くのフィクションは、勢い、人間の死というものに何らかの意味を持たせながら物語を作り上げていく。感動的な「死」でなければ、人は「死」というものを耐えることができないからだ。だが、本作はそれを拒否して、人の死を無感動なものとして描く。死を無感動に描ける作家としては、他に伊藤伸平や高遠るいを思いつくが、そんなにたくさんいるわけではない。しかし死を冷徹に描くからといって、冷酷というわけではない。それを可能にしているのは、戦争というものに対する首尾一貫した姿勢にある。本作は、決して戦争を「抽象化」しない。徹底的に具体的に描き続ける。現在、集団的安全保障に関わって戦争に関する議論が喧しいが、右にしろ左にしろ、抽象化された議論は常に上滑りしている。抽象化されてキレイゴトとなった地に足のつかない議論同士の空中戦は、お互いに噛み合わずに永遠に空転し続ける。本作では、抽象化された戦争は常に揶揄の対象となっている。事態は常に具体的で細かなコミュニケーションの積み重ねから動いていく。私はミリタリーや安全保障に関する知識は世間並みにしかもっていないのだが、それでも本作を通じて「戦争というもの」に対する様々な感情が掻き立てられるし、さらに「人間というもの」の存在様式そのものに対する慈しみを感じ取ることができる。単に知識や技術があるだけでは、こういった感情を掻き立てられることはないだろう。作者の人格が作品に反映されているからこそ、題材や描写が極めて殺伐としているのに、温かみを感じるのだと思う。

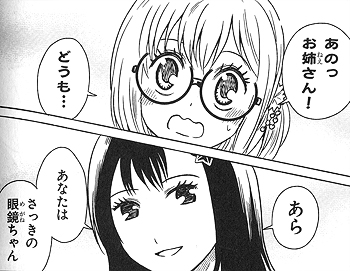

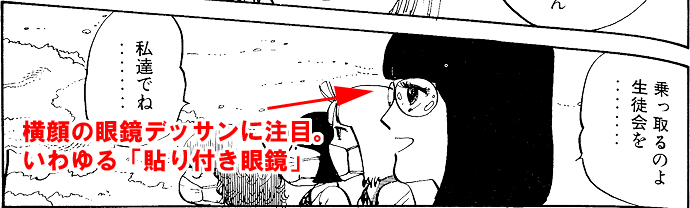

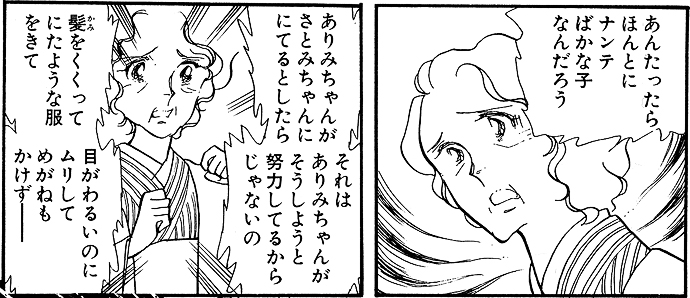

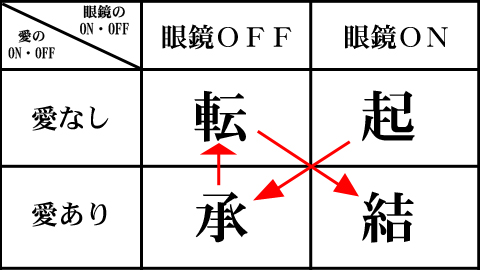

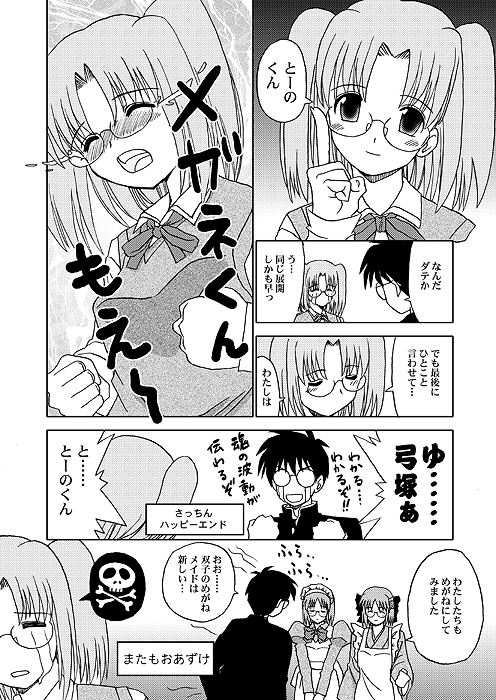

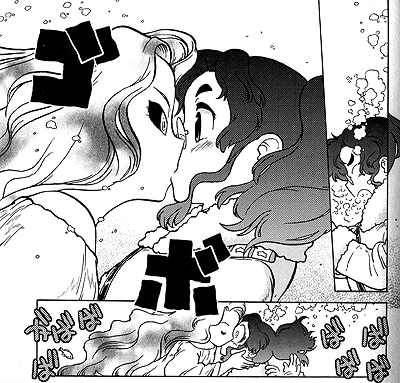

が、とりあえずそのあたりのことはどうでもよい。眼鏡が問題だ。ナージャ、超かわいい。眼鏡のズレっぷりが絶妙。ここまで眼鏡のズレを極めたキャラクターは、そう滅多に見られるものではない。しかも眼鏡を主張せずに、ごくごく自然に眼鏡であることも素晴らしい。お風呂に入るときに眼鏡を外すシーンがあるのだが、そのときの「おまえ誰?」感がすごいのも素晴らしい。性格も眼鏡っぽい。根は生真面目なのに、ときどき素でとんでもないことをやらかす。超かわいい。しかも百合要素が多くて大興奮。女の子同士のキスシーンも、眼鏡っ娘が関わると興奮度256倍(当社比)。眼鏡っ娘の最後の戦いには、思わずほろっとしてしまった。眼鏡っ娘には幸せになってほしいなあ・・・と思いつつ、この後のソ連で生き抜くのは大変なんだよな・・・

■書誌情報

単行本全2巻。新刊で手に入る。ミリタリーやメカが好きな場合は、単行本収録のコラムはかなりおもしろいはず。

単行本:速水螺旋人『靴ずれ戦線』1巻 (リュウコミックス、2012年)

単行本:速水螺旋人『靴ずれ戦線』2巻 (リュウコミックス、2013年)

| ■広告■ |

| ■広告■ |